晨曦微露的蟹塘边,五旬老兵陈国林的迷彩服被晨露打湿。这位曾让犯罪分子闻风丧胆的“反恐精英”,如今正俯身记录着村民反映的每一处水渠渗漏点。三十年军旅与乡建生涯,他用军人特有的坚韧,在黄海之滨书写着退役军人的时代答卷。

1989年,18岁的陈国林带着苏北汉子的倔强劲儿走进浙江武警总队。新兵连的沙坑前,他绑着沙袋重复侧踹动作直到双腿淤青;三伏天的射击场,枪管烫得能煎鸡蛋,他却纹丝不动直到虎口渗血。战友们记得,这个总带着“不要命”劲头的江苏小伙,在1992年全省武警比武中,以3分12秒的成绩刷新400米障碍纪录,从120名特战精英中杀出重围摘得桂冠。

“执行长途押解任务时,我们三天三夜没合眼。”回忆起押运重刑犯的生死时刻,陈国林摩挲着三等功奖章说:“军人的字典里,没有‘不可能’三个字。”这份刻入骨髓的血性,成为他此后人生道路的精神坐标。

作为一名退役军人,陈国林身上有一股军人的气魄,1992年11月,陈国林退役回乡后,立志在家乡的土地上干出一番事业。经过四年打拼,他收获了创业道路上的“第一桶金”,进入了率先致富的小康户行列。但每次回海峰村,看到泥泞小路、破旧瓦房,他的心中总会涌起一阵难以言喻的刺痛感。

2006年,他不顾家人反对,自筹100万元,带领村民开沟引水、筑堤围塘。为攻克养殖技术难题,他白天守塘口测量水温、观察藻类;夜晚则挑灯夜读,先后研读了30多本养殖专业书籍,写满三大本厚厚的笔记。经过三年的艰辛努力,螃蟹亩产成功突破200斤,带动了30余户村民增收致富,昔日的“涝洼塘”终于蜕变为“金蟹池”。

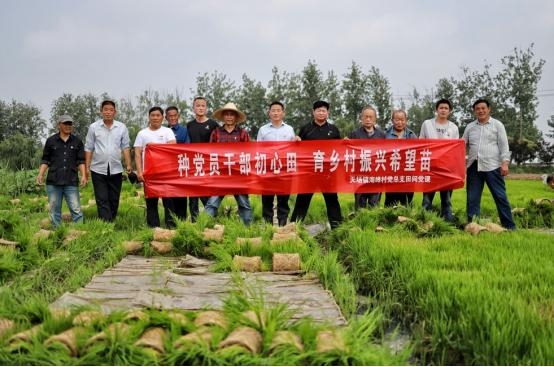

当选村支书后,陈国林把部队“网格化管理”理念引入村务。他首创的“党员责任田”制度,将全村划分为8个“作战”单元,党员干部挂牌认领民生事项,群众满意度直接与绩效考核挂钩。针对留守老人难题,他借鉴部队“营房管理”经验,打造“幸福小院”日间照料中心,配备智能健康监测设备,让在外务工子女能通过手机实时查看父母健康数据。

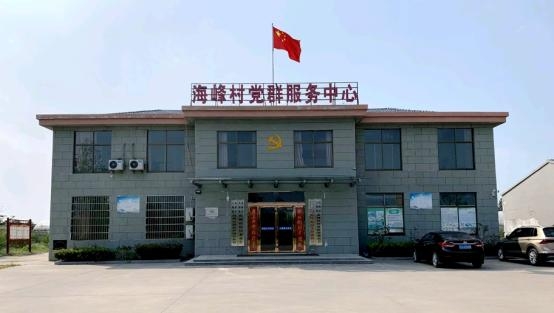

在村部作战指挥室,墙上的“乡村振兴进度图”用不同颜色标注着民生工程进展。这个保持军人作息的“50后”书记,每天清晨5点准时开始巡查,随身携带的民情笔记已记录了179条群众诉求。在他的带领下,村集体收入从2013年的5万元飙升至2024年的52万元,海峰村获评“全国乡村治理示范村”。

如今走在海峰村的柏油路上,太阳能路灯杆上的“退役军人示范岗”标识格外醒目。陈国林创办的“老兵创客空间”已孵化出6个退役军人创业项目;他牵头组建的“红色宣讲团”足迹遍布全县中小学。面对荣誉,这位五旬老兵始终保持着军人姿态:“乡村振兴就是新时代的‘上甘岭’,我们退役军人永远是冲锋在前的突击队!”

从反恐战场到振兴考场,从橄榄绿到党旗红,陈国林用三十年时间书写着退役军人的忠诚担当。这位永不退役的“兵支书”,正以军人特有的坚定步伐,在乡村振兴的新征程上续写着属于退役军人的荣光。